Nun geht es los nach Jerusalem. Vom 6. bis 12. März sind Timo Roller und Albert Röhm von MORIJA zusammen mit dem Forscher Ulrich Romberg aus Wildberg in Jerusalem unterwegs (siehe auch hier). Seine Erkenntisse aus 30 Jahren werden wir – so weit möglich – vor Ort überprüfen. Dazu haben wir die Gelegenheit, uns mit dem Archäologen Ronny Reich zu treffen, der über viele Jahre bis zu seinem Ruhestand in der Davidstadt ausgegraben hat.

Am 27. Februar 2015 ist ein Artikel von mir im Schwarzwälder Boten erschienen (leicht gekürzt), nachdem Ulrich Romberg seine Erkenntnisse zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Der Artikel wurde damals allerdings nicht online verfügbar gemacht, daher nun hier als ungekürzte Version:

Ulrich Romberg teilt seine Erkenntnisse

Referent beim Gemeinsamen Bibelabend in Sulz ist seit drei Jahrzehnten vom unterirdischen Jerusalem fasziniert

Seit 30 Jahren erforscht Ulrich Romberg die komplexen Wasserversorgungssysteme Jerusalems. Beim Gemeinsamen Bibelabend im Sulzer Gemeindehaus legte er am vergangenen Sonntag vor etwa 60 Zuhörern zum ersten Mal seine Erkenntnisse und Berechnungen dar.

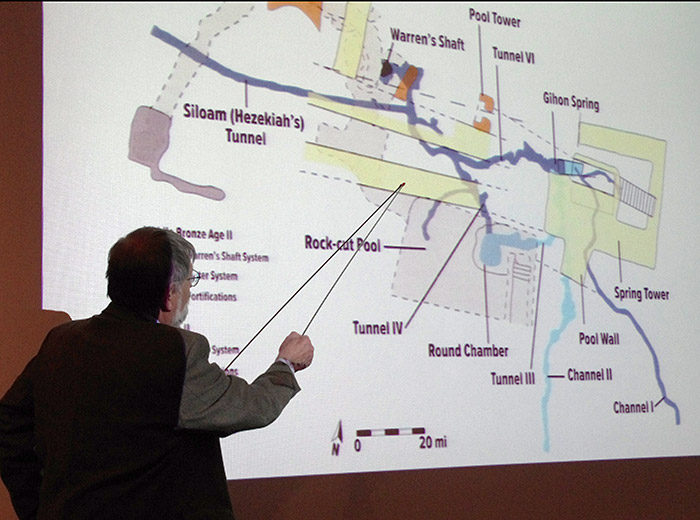

Romberg, der nach einer Technikerausbildung zum Diakon umgeschwenkt ist und bis zu seinem Ruhestand viele Jahre am Bildungszentrum in Wildberg Lehrer war, hat vor allem das unterirdische Jerusalem ausgiebig erforscht: In erster Linie vom heimischen Schreibtisch aus, an dem er unzählige Grabungsberichte und archäologische Literatur studierte, aber auch die Vermessungstechnik der vorchristlichen Zeit zu rekonstruieren versuchte. Ein Besuch in Jerusalem hat in den 1980er Jahren sein Interesse geweckt, als die Meinung hörte, der berühmte Hiskia-Tunnel mit seinem merkwürdig kurvigen Verlauf sei das glückliche Ergebnis eines »gering ausgebildeten Ingenieurwissens« und die Tunnelgräber seien mehr zufällig oder durch ein »Wunder Gottes« im Inneren des Felsens aufeinandergestoßen. »Ich hoffe, Ihnen heute eine andere Einsicht vermitteln zu können.«

Schon von Anfang an spielte die Wasserversorgung für das antike Jerusalem eine lebenswichtige Rolle. In den trockenen judäischen Bergen war wohl schon zu Abrahams Zeiten, als Melchisedek König von Salem war, die sogenannte Gihon-Quelle von unschätzbarem Wert für die Bewohner der Stadt. Ulrich Romberg, der die komplexen Wasserversorgungssysteme in Jerusalem seit 30 Jahren erforscht, kann sich zumindest vorstellen, dass der unmittelbare Quellbereich schon in kanaanäischer Zeit ein bedeutendes Heiligtum beherbergte.

Nachdem Romberg also zunächst einen kurzen Einblick in die Zeit Melchisedeks und der berühmten biblischen Könige David und Salomo gab, bei denen die Gihon-Quelle auch schon eine wichtige Rolle zur Versorgung spielte, erläuterte er ausführlich die Entstehung der Bauprojekte, die dem König Hiskia zugeschrieben werden. Zu seiner Zeit – um das Jahr 700 v. Chr. – war die Hauptstadt des Königreichs Juda durch das Heer des assyrischen Königs Sanherib bedroht. Wenige Jahre zuvor war das israelitische Nordreich bereits den Assyrern in die Hände gefallen und auch mehrere Städte Judas waren bereits verloren.

Schon frühzeitig war in Vorahnung eines weiteren Feldzugs der Assyrer mit den Maßnahmen gegen eine Belagerung Jerusalems begonnen worden. Wahrscheinlich ein ägyptischer Ingenieur – so die Theorie Rombergs, denn allen Vermessungen liege die ägyptische Elle zugrunde – wurde mit dem Tunnelbau beauftragt. Alles wurde überirdisch genauestens vermessen und dann in das Innere des entstehenden Tunnels übertragen. Dazu notwendigen Messgeräte hat Ulrich Romberg auf dem Reißbrett und auch als Aluminium-Modell rekonstruiert.

Der Tunnel wurde von beiden Seiten gegraben, die Gänge haben einen geringen Querschnitt, so dass es – angesichts der drohenden Belagerung – schnell vorangegangen sein muss. Und trotzdem hatten die Ingenieure wohl auch gleich einen oder mehrere Notfallpläne in der Tasche, auf die im Ernstfall sofort zurückgegriffen werden konnte: Beim Anrücken der feindlichen Armee hätte unter Umständen nur noch von einer Seite gegraben werden können, da die Seite zur Quelle hin sofort hätte in Betrieb genommen werden müssen. Messungen außerhalb des Tunnelsystems hätten im Angriffsfall eingestellt werden müssen. Und im schlimmsten Fall hätte von der Stadtburg aus ein direkter Schacht in den Tunnel gegraben werden müssen.

Tatsächlich führt der Tunnel von der Quelle im Norden aus nicht gleich gen Süden, sondern macht eine Kurve nach Westen, wo am höchsten Punkt der ursprünglichen Davidstadt in den letzten Jahren die Überreste einer Befestigungsanlage ausgegraben wurden. Die Kurve im südlichen Teil des Tunnels führt Romberg darauf zurück, dass wohl in der Tat während der Baumaßnahmen die Belagerung der Assyrer eingesetzt habe und man aus Gründen der Luftzufuhr für die Bauarbeiter eine weitere Entnahmestelle in Betrieb nehmen musste.

Auch für verschiedene »tote« Stollen, die von anderen Forschern als Beweis für die schlechte Planung herhalten mussten, hat Romberg eine alternative Erklärung: Nahe an der Stelle des Aufeinandertreffens beider Stollenteile hätten sich die Hauer von Geräuschen ihrer Kollegen auf der anderen Seite ablenken lassen und genau in deren Richtung gegraben. Da die Planer aber zur Sicherheit einen »Fangstollen« geplant hätten, der verhindern würde, dass sich die Tunnelröhren verfehlen, hätten sie die Arbeiten entsprechend korrigieren lassen. Unregelmäßigkeiten im Fels könnten nämlich das Graben nach Gehör in die falsche Richtung führen, so Romberg.

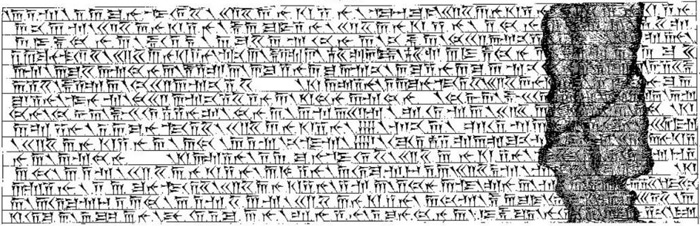

Als Beweis für seine Theorie der präzisen Planung führte Romberg die Genauigkeit der Niveaumessungen an, die eine optimale Nutzung des Tunnels gewährleitet hätten, und die an der Stelle am Zusammenschluss bei genauer Betrachtung nur wenige Zentimeter betragen hätten. Trotz eines großen Gottvertrauens, für das Hiskia – dessen Berater der Prophet Jesaja war – in der Bibel gerühmt wird, tat er also trotzdem alles Menschenmögliche, um sein Volk vor der heranrückenden Gefahr zu schützen. Ulrich Romberg zählt den Hiskiatunnel »zu den bedeutendsten Ingenieurwerken der Antike«. Das entschlossene und tatkräftige Handeln Hiskias sei verbunden mit dem Vertrauen auf Gott ein Zeugnis für die Errettung aus großer Gefahr. Denn schließlich musste Sanherib nach Gottes Eingreifen wieder abrücken und konnte in seinen Annalen nicht von der Eroberung Jerusalems berichten, sondern nur davon, dass er Hiskia »wie einen Vogel im Käfig in Jerusalem« eingeschlossen hatte. Angesichts der sonst so überschwänglichen und grausamen Beschreibungen assyrischer Siege sei das nur die beschönigende Umschreibung einer bitteren Niederlage.

Ulrich Romberg zeigte in seinem Vortrag eindrücklich auf, zu welch genialen Bauvorhaben die Ingenieure vor über 2500 Jahren imstande waren und wie zuverlässig die Bibel als historische Quelle dienen kann.

Nach dem Besuch einiger weiterer bedeutsamer Stätten in Jerusalem (vor allem der Klagemauer und der Grabeskirche) ging es mit dem Mietwagen nach Tel Lachisch, dem Ruinenhügel der judäischen Stadt, dessen Eroberung König Sanherib in Wort und Bild festgehalten hat.

Nach dem Besuch einiger weiterer bedeutsamer Stätten in Jerusalem (vor allem der Klagemauer und der Grabeskirche) ging es mit dem Mietwagen nach Tel Lachisch, dem Ruinenhügel der judäischen Stadt, dessen Eroberung König Sanherib in Wort und Bild festgehalten hat.